引言

术后感染是手术最常见的并发症之一,有必要在围手术期全程给予高度重视并做好预防和控制。团队经办了多起这类案件,这是医疗损害案件中非常典型的案件类型。术后感染往往影响因素众多、原发病复杂、感染发展迅速、临床症状体征不典型,诊断与治疗均存在较大的困难,一旦发展为感染性休克则病情凶险,容易酿成严重的损害结果,甚至危及生命;而对于医方来说也往往面临较高的赔偿。本文围绕术后感染进展为感染性休克最终不幸死亡的医疗损害责任纠纷裁判文书展开整理分析,总结承责情况与裁判规则。本文选取的案例均为最终患者不幸死亡的严重案例,希望我们的整理与分析能帮助广大医务工作者有所启发,增强谨慎意识,从而避免医疗纠纷的发生,保障更广大患者群体的健康。

(一) 什么是感染性休克

感染性休克,或称脓毒性休克、脓毒症,是临床危急重症之一,指严重感染导致的低血压持续存在,经充分的液体复苏仍难以纠正的急性循环衰竭,可迅速导致严重组织器官功能损伤,主要死亡原因为多器官功能衰竭1。一旦术后感染未及时控制而发展为感染性休克,患者预后差,死亡率高,因此有必要在围手术期全程高度重视抗感染管理,早期预防、及早治疗。

(二) 近五年相关案例的大数据报告

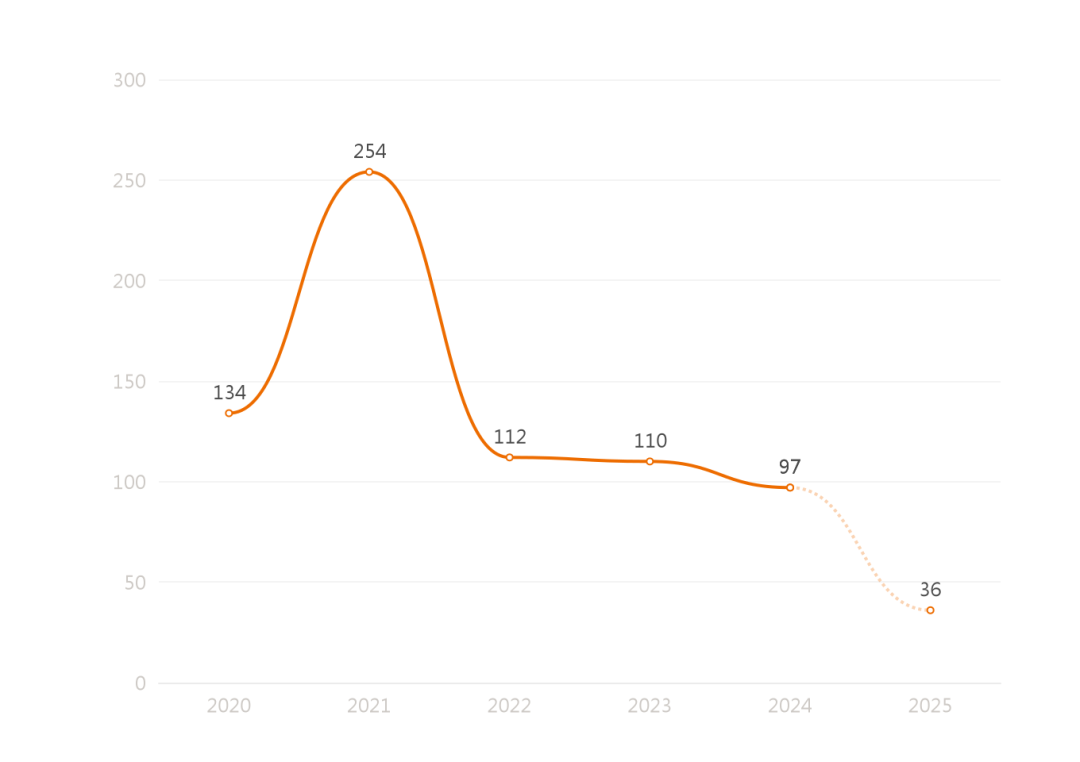

笔者检索了全国范围内近五年的案例,有关手术后感染性休克死亡的医疗损害责任纠纷案件共有743篇裁判文书。从以上数据可以看出,相比起其他疾病引起的医疗损害案件来说,因术后感染性休克死亡的医疗损害纠纷案件还是非常多见的。

整体情况分析

从上方的年份分布可以看到当前条件下医疗损害责任纠纷案例数量的变化趋势。2022年开始案件数量较2021年减少可能与近两年裁判文书上网数量减少有关。

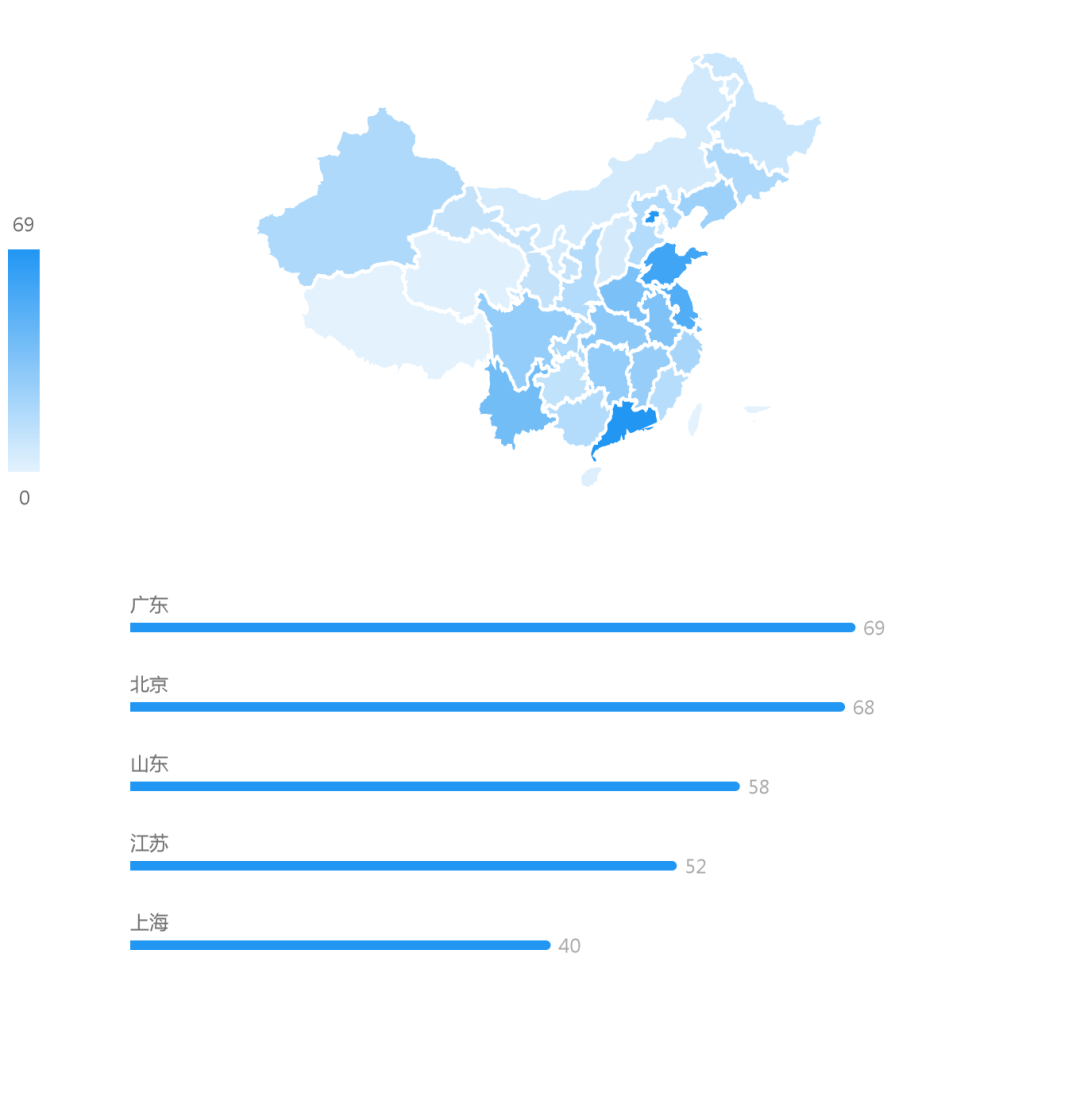

从地域分布来看,当前相关案例主要集中在广东省、北京市、山东省,分别占比9.29%、9.15%、7.81%。其中广东省的案件量最多,达到69件。这可能与上述地区的医疗资源集中、诊疗量大、患者维权意识强、维权渠道畅通有关。

(一) 程序分类

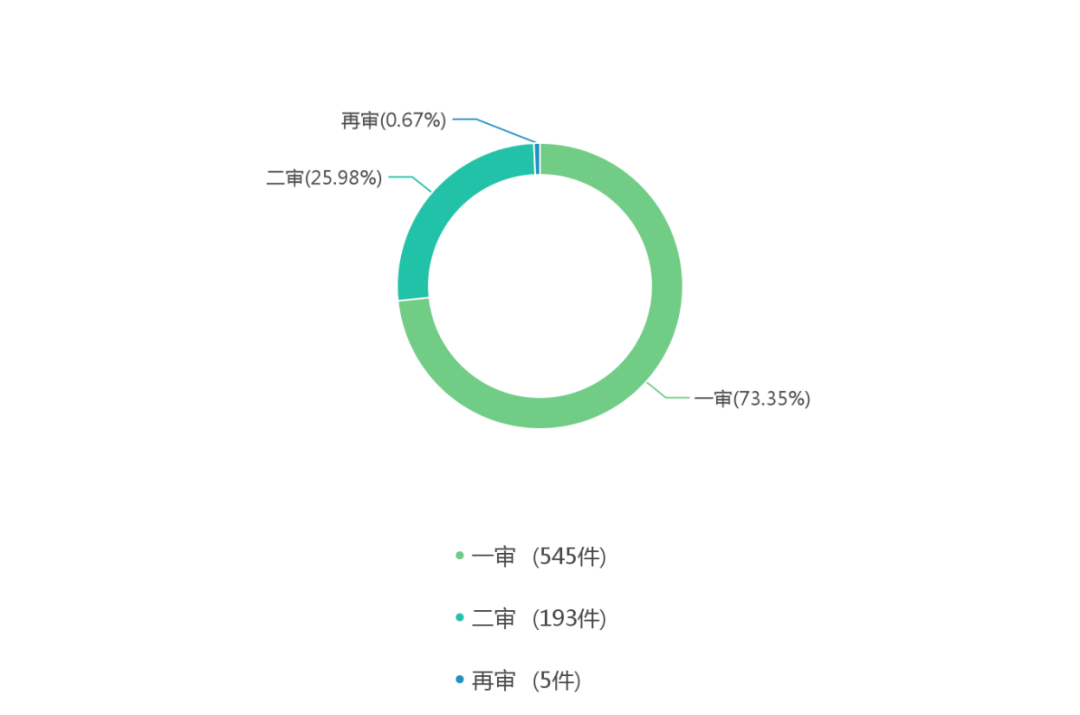

从上面的程序分类统计可以看到医疗损害责任纠纷下当前的审理程序分布状况。一审案件有545件,二审案件有193件,再审案件有5件。

(二) 裁判结果

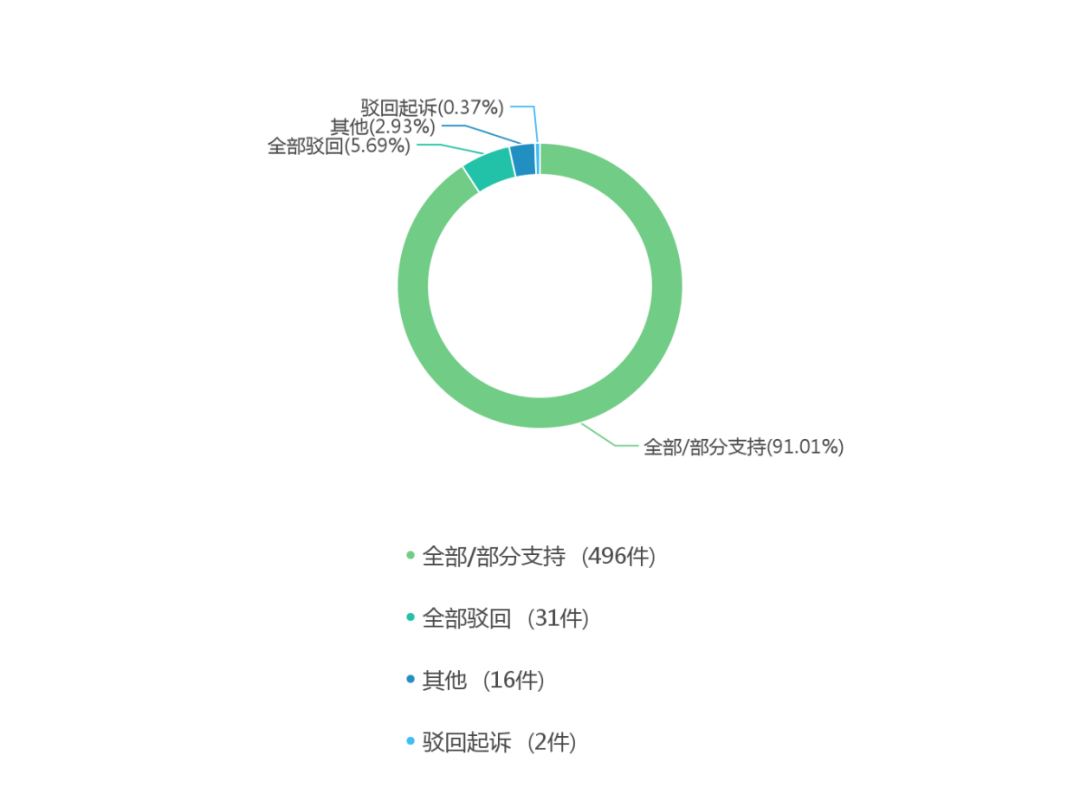

一审裁判结果

通过对一审裁判结果的可视化分析可以看到,相关案例中法院全部或部分支持原告方诉讼请求的有496件,占比高达91.01%;全部驳回诉讼请求的占比5.69%。这意味着术后感染性休克死亡的案件一旦进入诉讼,医方较大概率需要承担一定比例的民事责任。

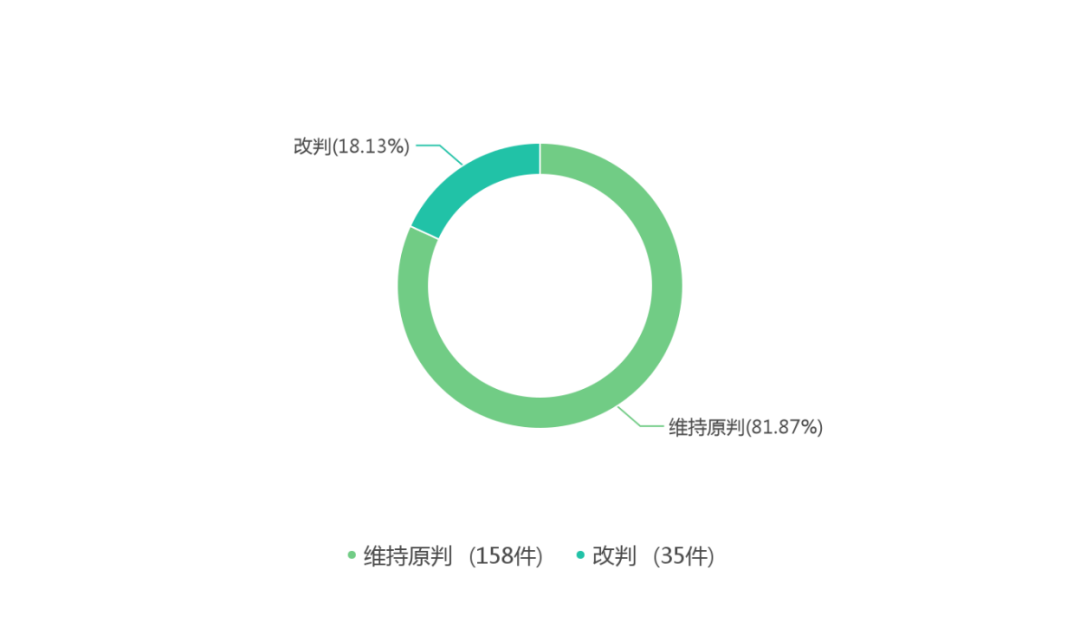

二审裁判结果

通过对二审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有158件,占比为81.87%;改判的有35件,占比为18.13%。

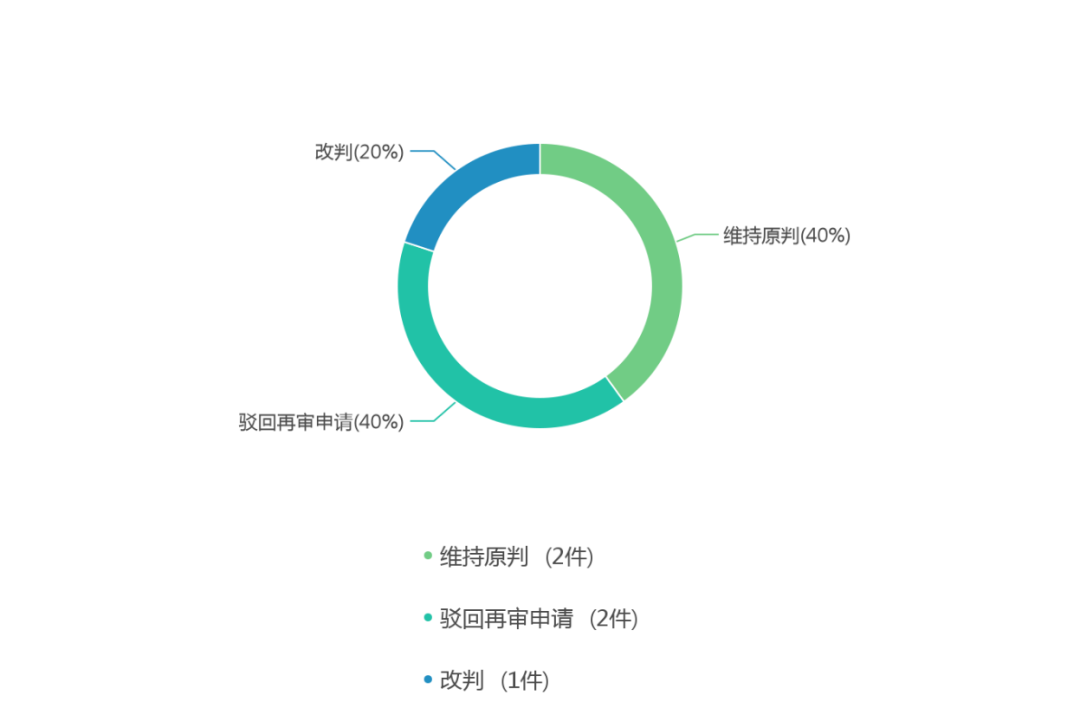

再审裁判结果

通过对再审裁判结果的可视化分析可以看到,当前条件下维持原判的有2件,占比为40.00%;驳回再审申请的有2件,占比为40.00%;改判的有1件,占比为20.00%。

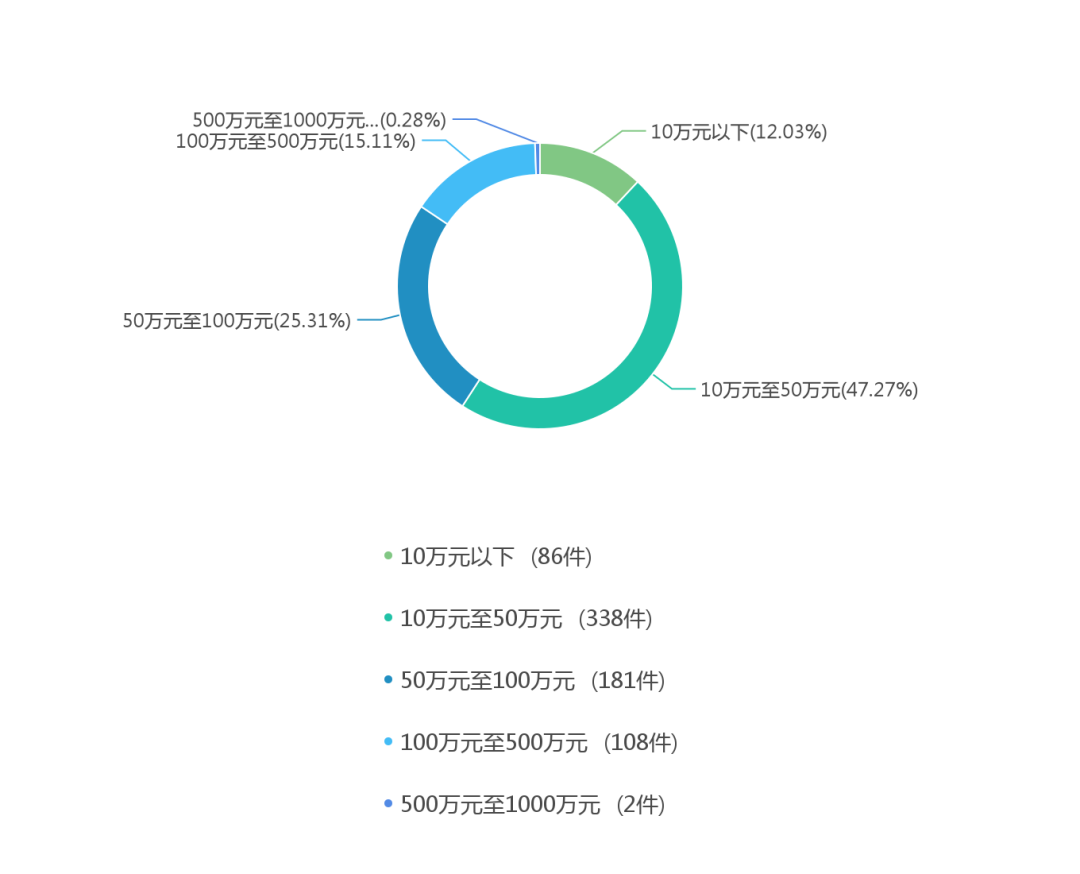

(三) 标的额可视化

通过对标的额的可视化分析可以看到,标的额为10万元至50万元的案件数量最多,有338件,50万元至100万元的案件有181件,100万元至500万元的案件有108件,10万元以下的案件有86件,500万元至1000万元的案件有2件。

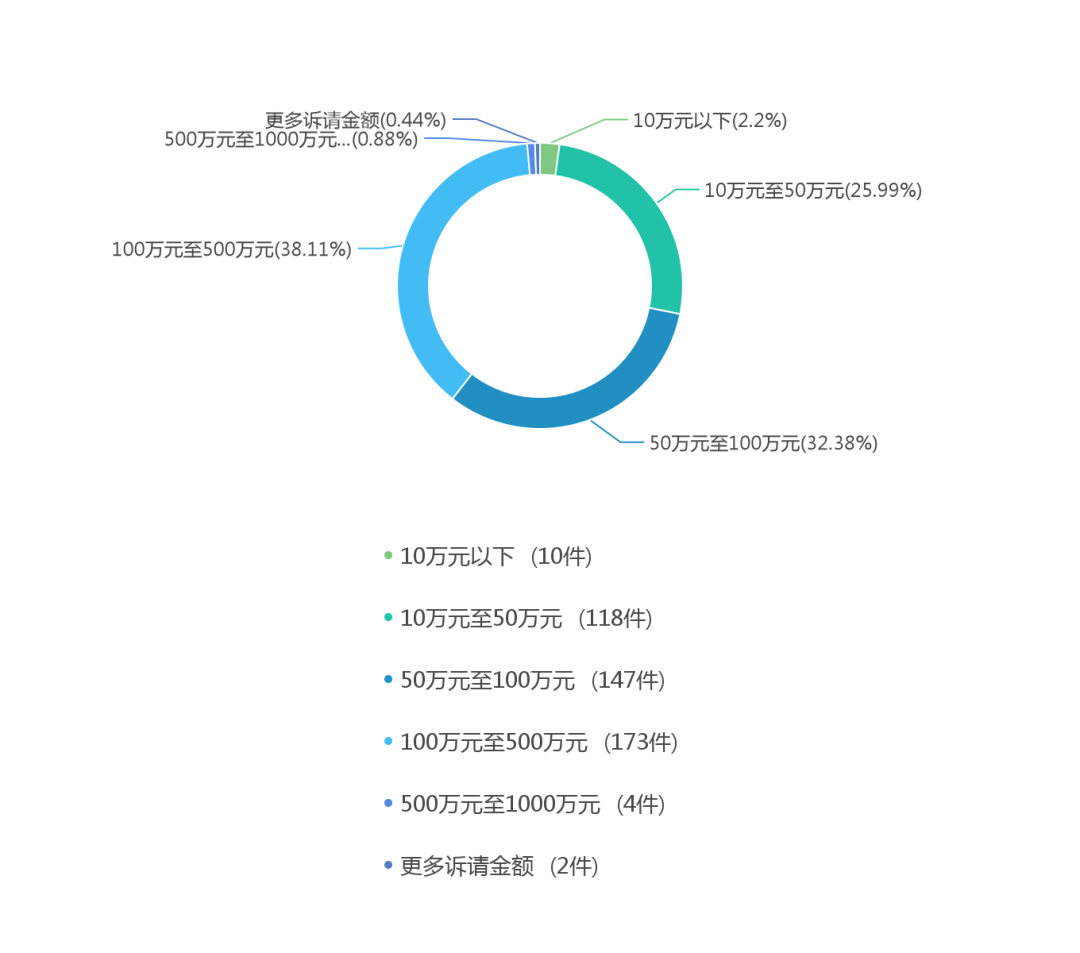

(四) 诉请金额可视化

通过对诉请金额的可视化分析可以看到,诉请金额为10万元以下的案件数量最多,有10件,10万元至50万元的案件有118件,50万元至100万元的案件有147件,100万元至500万元的案件有173件,500万元至1000万元的案件有4件,1千万元至2千万元的案件有2件。

(五) 判赔额可视化

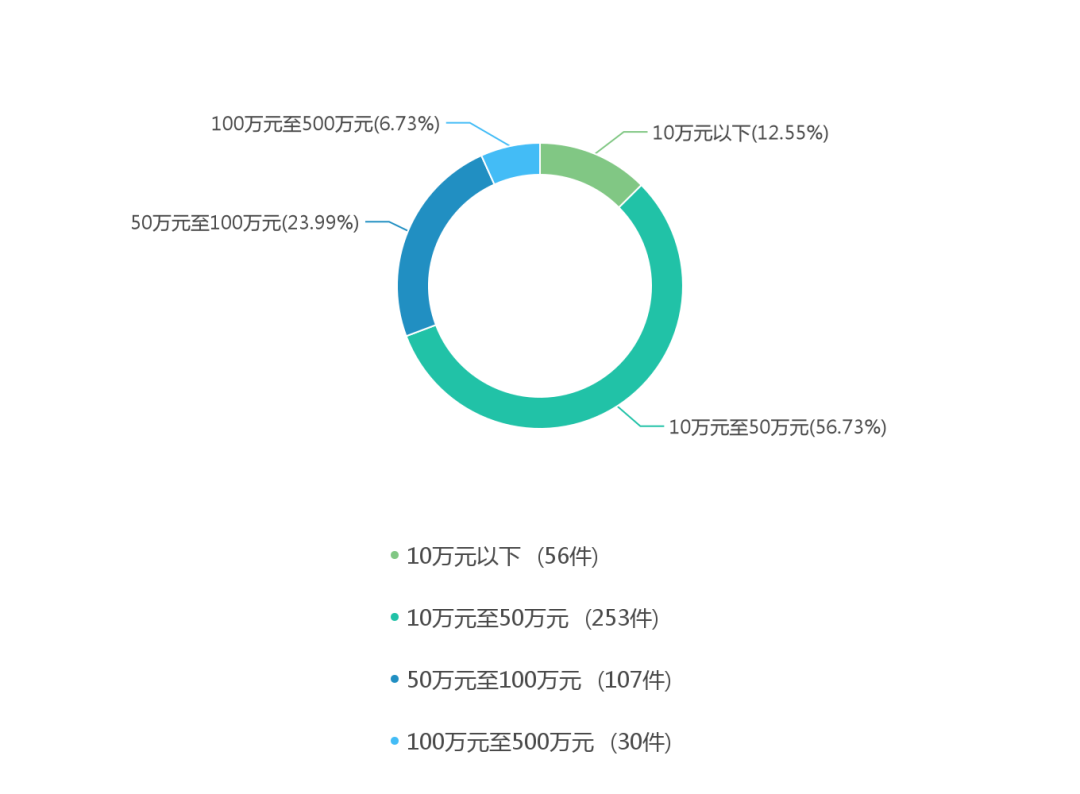

通过对判赔额的可视化分析可以看到,判赔额为10万元至50万元的案件数量最多,有253件,50万元至100万元的案件有107件,10万元以下的案件有56件,100万元至500万元的案件有30件。

(六) 诉请支持率可视化

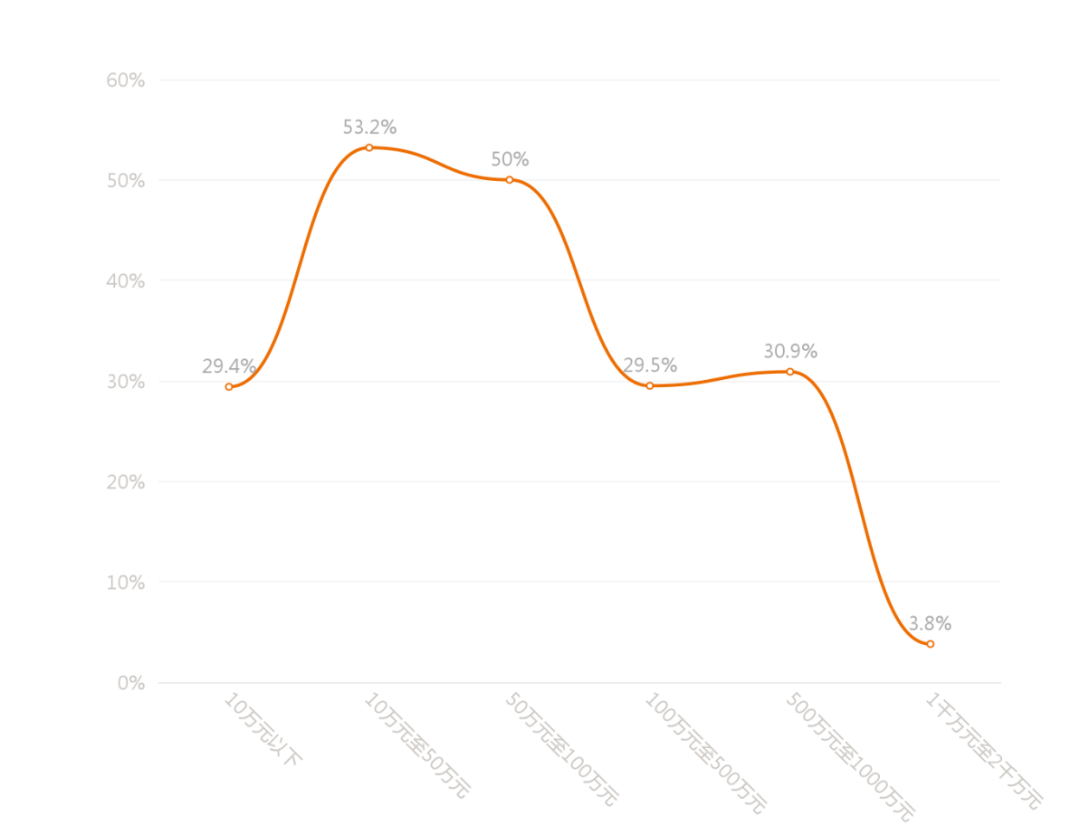

通过对诉请支持率的可视化分析可以看到,诉请支持率为10万元至50万元的案件,诉请支持率最高,为53.2%,50万元至100万元的案件,诉请支持率为50.0%,500万元至1000万元的案件,诉请支持率为30.9%,100万元至500万元的案件,诉请支持率为29.5%,10万元以下的案件,诉请支持率为29.4%。

(七) 审理期限可视化

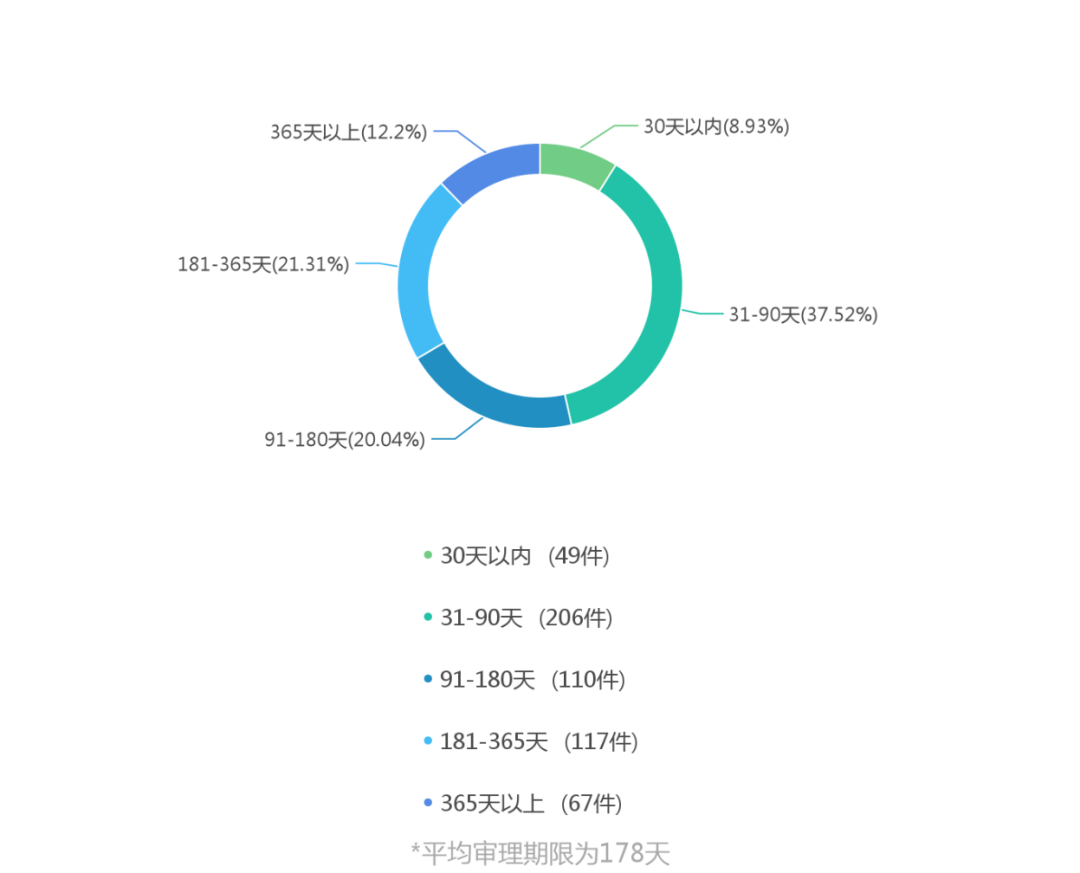

通过对审理期限的可视化分析可以看到,当前条件下的审理时间更多处在31~90天的区间内,平均时间为178天。

(八)科室分布可视化

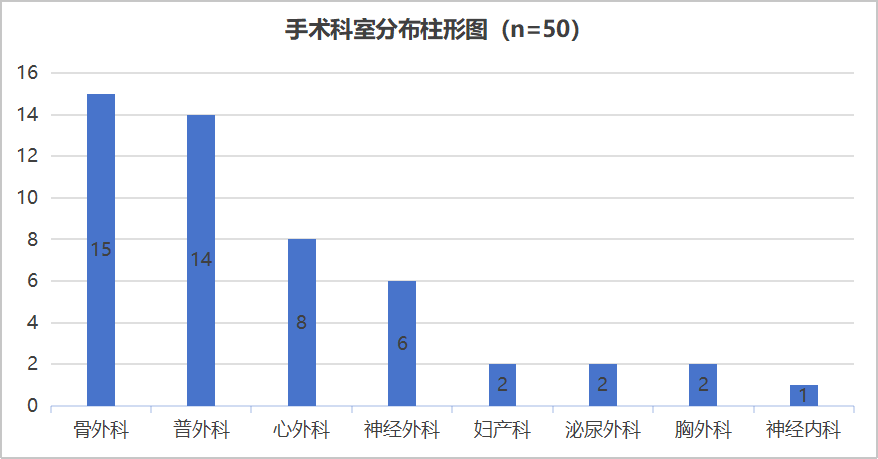

笔者选取了50篇相关性最高的案例统计涉案手术所属科室,可以看到频数排名前三的科室为骨外科(15例)、普外科(14例)、心外科(8例)。15例骨外科手术中含脊柱外科7例、关节外科3例、创伤外科3例、其他骨外科手术2例。14例普外科手术中含胃肠外科6例、肝胆胰外科6例、其他普外科手术2例。科室分布的特点可能与疾病类型、手术特点有关,也可能与手术量有关。

术后感染性休克死亡案件中医方

常见过错点

(一) 术前预防监测存在不足

1. 术前未全面评估患者的身体状况,或未严格把握手术禁忌证。如糖尿病等基础疾病、肥胖、营养状况、用药史等。

(2024)京0102民初14094号案件:患者行食管癌根治术,术后发生吻合口瘘继发感染性休克最终死亡,鉴定意见认为患者术前白蛋白下降(124.5mg/L),医院未能予以术前加强营养,术后手术部位组织愈合能力下降,使吻合口瘘更容易发生,因此营养评估及调整不足与损害结果之间存在一定因果关系。当然,该病例中医方对吻合口瘘的预防及处置不足也是较为重要的致害原因。另外,相关术前评估应当记录在术前讨论或术前病程记录中,具有文字记录的才被认定为有效评估;对于感染风险高但可获益的手术,还应当评估感染等并发症发生后的抢救措施等。

(2020)川04民终987号案件:患者右股骨粗隆间粉碎性骨折后拟行右侧人工半髋关节置换术,患者高龄,基础疾病多,术前有长期服用糖皮质激素、降压药等服药史,诊断和治疗都较复杂,术后感染性休克死亡,司法鉴定意见书认为医方术前评估不到位:“患者刘某右股骨粗隆间粉碎性骨折诊断明确,符合手术指征,但刘某高龄,基础疾病繁多较一般入院患者严峻,术前虽有全院大会诊评估刘某手术期身体状况是否可以承担手术完成,有考虑术后诸多并发症可能,但无术后并发症严重程度,进展速度,抢救时间,救治难度评估,导致术后并发症发生后抢救治疗困难……刘某手术前长期药物服用史:“强的松”其用药说明书中不良反应指出长期服药有创口愈合不良,骨质疏松等副作用,其禁忌证也指出易发高血压;非肾上腺皮质功能减退者接受药理剂量糖皮质激素易发感染,原有已被控制感染可活动起来……刘某的长期服药史使其诊断治疗复杂化。困难加剧,相应风险增加,医院无相关评估与应对治疗方案”。

2. 术前未重视感染相关检验检查结果,尤其是手术禁忌证包括感染时,具体可表现为感染性指标筛查不完善、筛查了感染性指标但对异常结果未重视、上次检验时效已过却未复查等。此问题在骨外科较为多见。

(2020)川04民终987号案件:患者基础情况复杂,行右侧人工半髋关节置换术后感染死亡,鉴定意见认为患者术前降钙素原结果异常未受重视,虽然第一次发现降钙素原异常时推迟了手术,但第二次术前准备时没有再次评估,存在过错:“2019-06-17刘某复查降钙素原0.60↑ng/ml,结合刘某长期激素类药物服用史不排除存在全身细菌感染可能,医院无感染排查及诊断;2019-06-23再次术前准备行手术治疗,此时刘某距上次术前准备全员大会诊(2016-06-05)已过18天,其病情亦有一定程度改变,但医院未进行降钙素原的复查,也无相应医疗人员再次会诊评估,不符合《医疗质量安全核心制度要点》之术前讨论制度。医院存在过错。”

(2019)粤5381民初1701号案件:医院术前未排除感染的可能:“根据血常规检查结果,患者2018年12月3日、12月5日查白细胞分别为11.37×109/L、10.27×109/L,均超过正常范围,12月4日血沉为55mm/h↑,不排除存在感染的可能性,存在手术禁忌证,医方在12月6日至12月10日期间,未再复查血常规及血沉或C反应蛋白,以明确患者是否存在全身感染的情况并给予对症处理,存在术前准备不足,未能明确是否存在手术绝对禁忌症的过错行为”。

(二) 术中操作不当

被鉴定机构认为因手术术中操作不当导致感染的情况较为少见,可能的原因是手术室能比较到位地落实无菌原则,或是因为病历文书无法充分反映术中具体操作。然而,某些情况下,术后病情变化或尸检能够反映出术中操作的不当。

比如:(2020)苏0104民初6141号案件,患者胆囊部分切除术后发生胆漏致急性弥漫性腹膜炎引起脓毒性休克而死亡,鉴定意见书记载“术中操作未尽到充分注意义务,根据法医病理诊断‘胆囊部分切除术后胆漏、急性弥漫性腹膜炎’,结合术中见‘胆囊与周围组织致密粘连,解剖不清’及术后腹腔引流出现‘胆汁样液体’等情况分析,医方于术中操作欠谨慎,存在误伤胆管、缝合时检查欠认真仔细之过错”。

(2023)云0102民初13500号案件:同样是胆囊切除术后感染性休克,鉴定人根据尸检记录的情况推定腹腔感染与手术有关:“被鉴定人二次住院行腹腔镜下胆囊切除术,探查腹腔发现腹腔粘连中,胆囊表面水肿、充血,与周围组织粘连与邻近组织及大网膜粘连。根据尸体检验记录,大量脓苔附着,肝脏表面脓苔附着,胆囊缺失,胆囊处见三枚生物夹,周围组织出血坏死。考虑被鉴定人腹腔感染及感染性休克与手术有关,存在过错”。

(三) 术后抗感染治疗不及时或不规范

1. 术后预防感染不足:包括未按规范预防性使用抗菌药物和护理方面存在欠缺。关于抗菌药物的使用详见下文。护理方面,术后预防感染的护理措施包括手术切口的护理、引流管的护理、体位、活动、病情观察等。

(2023)豫0303民初1296号案件:患者行腰椎间盘切除伴椎板切除术后伤口处感染,鉴定人认为术后体位处理不当:“术中出现硬脊膜囊破裂、脑脊液外漏,医方给予修补缝合处理,应采用头低脚高体位以减少脑脊液流出,更有利于硬膜愈合,但病历记载患者术后平卧位,脑脊液相对集中在损伤部位硬膜上,易导致手术切口远端红肿不愈症状,医方未能对红肿渗出伤口给予预防性积极处置,直至出现感染性休克及呼吸衰竭才转入ICU。”

(2022)川0402民初1225号案件:脑脊液引流管脱落时医方处置不规范,被认为没有注意预防感染,存在过错。

2. 术后出现感染而未及时明确诊断,具体表现为忽视感染症状,仅作对症治疗,或未能发现感染病灶,延误了治疗。此问题较为多见。

(2024)粤0105民初8304号案件:患者术前即存在泌尿系统感染,术后右肾感染性坏死,但医院一直未能发现: “一是对提示患者贺某甲有可能存在泌尿系统感染的检查结果未予重视与关注的过错……二是……医方的影像学检查未能起到通过影像学检查获取有效的影像资料,辅助临床诊断和治疗,并对疾病治疗预后做出准确评估的作用,存在延误辅助诊断的过错。三是由于没有临床医学影像学检查结果的辅助,医方未予重视提示患者贺某甲存在泌尿系统感染的检查结果……因此,第3次手术前医方始终未能弄清楚患者贺某甲右下腹疼痛原因,临床诊疗思路不清,更没有做出和明确右侧肾脏感染性坏死的诊断”。

(2020)川01民终13890号案件中,患者行左肩锁关节脱位术后因肺部严重感染继发多器官功能障碍致病理性小脑、中脑、延髓出血死亡,鉴定意见认为医院未充分预见感染的可能,且术后胸部X线片示“左肺野似有小灶阴影,不排除肺部有感染”,而医院未给予适当的抗感染治疗,随后患者出现高热等症状,医院仅“予外购美林口服,多饮水处理,温水擦浴等降温处理”对症处理,未对感染进行诊断和治疗,使患者肺部感染进一步加重。

3. 有行一定的抗感染治疗,但未及时行血培养等病原学检查和药敏鉴定,或未妥善解决吻合口瘘等感染病因,延误了进一步针对性诊断和治疗。

(2019)粤1802民初7783号案件中,患者行体外循环下主动脉瓣置换术+冠状动脉旁路移植术+二尖瓣成形术+三尖瓣成形术,术后并发肺部感染,鉴定意见认为医方行血培养及药敏鉴定过迟,由此感染早期抗生素使用缺乏针对性,延误了诊疗:“由于痰液检查在老年肺炎诊断中的作用存在争议,因痰涂片和培养易受定植菌污染,特异性较差。血培养对于住院患者应作为常规检查。由此可见,血培养对于尽快明确老年肺炎的病原菌及药物敏感性,正确选择抗菌药物治疗等,是极为重要的常规检查。因此,医方在7月17日行痰液检查的同时,如能结合老年肺炎的特点,同时行血液检查,应存在尽早明确病原菌及针对性抗生素治疗的可能。医方直至7月21日方行血细菌培养和药敏鉴定,存在诊疗延误过错。该过错与被鉴定人肺部感染长期缺乏针对性抗生素、治疗效果不佳,最终因感染性休克、多器官功能衰竭而死亡有一定相关性”。

(2024)京0102民初14094号案件:患者食管癌术后出现了吻合口瘘,虽然吻合口瘘本身是无法完全避免的并发症,但鉴定人认为医院针对吻合口瘘的排查和处置存在不足,比如没有及时发现,发现后没有加强纵膈引流。

(四) 抗菌药物用药不规范

在围术期全程,医方对于抗菌药物使用的适应症、用药时间、剂量等应当严格把握,具体遵从相关手术或相关药物的规范和指南,医疗鉴定大多参照国家卫生计生委2015年发布的《抗菌药物临床应用指导原则》。值得多加注意的环节包括术前预防性用药时机、术中追加用药时机、药物选择的针对性、高危患者用药调整、联合用药的指征。与此同时,医方需避免无指征用药、广谱抗生素滥用、过度医疗等情形,需要在具体情形中自行把握。

(2024)川14民终600号案件:患者行心脏瓣膜手术,术后因严重肺部感染至脓毒性休克死亡,鉴定机构的分析主要围绕如下抗生素使用的问题展开:患者为高龄低体重老人,术后可能出现抗生素耐药、菌群失调等情况;该手术为Ⅰ类切口Ⅳ级择期手术,应当尽早开始经验性抗生素治疗;应当针对病原体鉴定结果及时调整用药;应当积极进行包括药学科在内的多科会诊,共同制定抗生素治疗方案;以及抗生素停用过早可能诱发了感染性休克的发生等等。

(2023)粤01民终7096号案件:产妇行剖宫产前有感染征象,生殖道分泌物常规检查找到念珠菌,PCT、CRP、白细胞指标增高,鉴定意见认为剖宫产术后抗生素用药有所延误,与新生儿败血症死亡有一定相关性:“按诊疗规范,对产前有感染征象的母亲,应及时复查感染指标,在破膜后应采取更为积极的抗生素应用指征。分析本案情况,在11月8日存在生殖道念珠菌感染的情况下,经治疗后如能及早复查感染指标,破膜后及时应用抗生素,对于避免或减缓新生儿败血症高风险有重要临床意义。医方11月12日复查感染指标,在被鉴定人之母破膜后约12小时(21:30)应用西力欣抗感染,存在抗生素应用延迟过错。该过错与被鉴定人因新生儿败血症合并肺出血、肺部感染而死亡,有一定的相关性。”

(五) 医院管理、病历书写与知情同意

1. 医院管理方面的过错点表现为未遵守相关制度或违反相关程序。

一方面,此类问题反映了医院管理能力不足,让人难以相信在实质诊疗工作中医方能尽到高度的注意义务;另一方面,违反某些程序性规定可能实质上参与对患方的不利后果,比如,参加抢救医师的人数达不到规定不利于对患者的抢救,违反会诊制度可能延误治疗。

(2020)粤1972民初8907号案件:患者术后高热,医方给予了抗感染治疗,但一直效果不佳,“医方一直在尝试针对患者更加有效的药物配伍,但是医方未及时邀请感染科医师会诊以指导治疗,或者医方应考虑自身救治条件,及时建议患者转上级医院继续治疗,医方的行为存在不足”。

2. 病历书写不规范的问题在多个案例中都有出现。病历书写不规范属于程序性问题,但在医疗鉴定中对医方有诸多不利。

其一,如果病历文书有缺漏,或病历未签名、未盖章导致无效力,可以直接推定医方未实施相关诊疗,比如,(2023)云0102民初13500号案件病历未记载关于胆囊穿刺造瘘术后PTGD管的相关处置及局部处理情况,鉴定意见认为管道处理不到位,存在过错;其二,病历书写不规范反映医方遵守规范的意识不强,尽到谨慎注意义务的可信度降低;其三,鉴定报告会分述医疗行为评价与因果关系,即使病历书写问题与实质损害结果没有因果关系,也会在医疗行为评价中如实记录。常见的病历书写问题包括:与实际病情不符的笔误(如写错部位、写错诊断)、签名不完善、缺少术前讨论、缺页漏页、时间记录矛盾等。

3. 告知义务是进行所有高风险诊疗活动时医方必须履行的法定义务。

《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十二条规定“公民接受医疗卫生服务,对病情、诊疗方案、医疗风险、医疗费用等事项依法享有知情同意的权利。”《中华人民共和国民法典》第一千二百一十九条规定“医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的,医务人员应当及时向患者具体说明医疗风险、替代医疗方案等情况,并取得其明确同意;不能或者不宜向患者说明的,应当向患者的近亲属说明,并取得其明确同意。医务人员未尽到前款义务,造成患者损害的,医疗机构应当承担赔偿责任”。尽管是否取得患方的知情同意与事实上是否发生术后感染不存在因果关系,但告知义务履行不足侵犯了患者知晓病情发展与自主选择治疗方案的权利,且有可能影响术后病情观察和后续治疗,一旦发生损害结果,鉴定意见对医方不利。

如(2021)赣0924民初2108号案件,患者行腹壁整形修补术,出院时患有右下腹软组织炎,医院既未查明原因,也未告知出院后对炎症的观察与治疗:“医院未具体告知患者应尽早查明炎症原因及炎症长期不愈的预后,也没有建议在患者炎症减轻的情况下进行手术治疗或转上级医院诊治等,这给患者后期炎症加重情况下的治疗增加了难度。医院告知义务履行不足,存在过错”。

承责情况及裁判规则分析

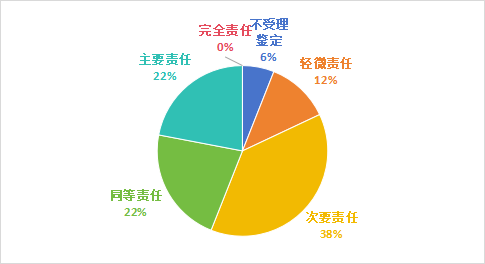

术后感染性休克死亡医疗损害责任纠纷案件医方责任比例分布图(n=50)

笔者从本次检索到的743篇案例中选取了相关性最高的50篇案例统计了法院判决的责任比例,通过上面的图表可得知,涉及术后感染性休克死亡的医疗损害责任纠纷中,医方承担次要责任的比例最大,占比38%;承担同等责任和主要责任的也有相当一部分,分别占比22%。50篇案例中未见无责任或完全责任。当然,具体到个案的责任情况不能一概而论,还是需要根据具体案情进行评估。

医方大多承担次要责任的原因可以考虑以下因素:第一,术后感染大多可以预见但难以避免,以现有医学技术,即使医方尽到高度的注意义务,诊疗行为符合相关规范或指南,仍不排除有一定概率无法完全避免感染的发生;

第二,本文所选病例均为死亡病例,其中许多患者原发病严重,或手术创伤较大,合并症多,病情恢复困难,容易造成感染,或感染后难以控制,容易造成感染性休克;

第三,具体到个案,手术后感染的发生、发展以及死亡的具体原因在临床上不甚明确,鉴定医疗过错为事后倒推,对于事前不符合规范的诊疗行为,即使该行为不一定在实际上促成感染的发生或进展,鉴定人也可以推断行为与实际损害结果之间存在一定程度的因果关系。

本文选取的案例中,鉴定书认定的原因力大小不仅考虑了术后感染相关过错点及其因果关系,还综合考虑了其他与感染无关的过错点及其因果关系。比如,考虑手术治疗方案本身不妥当、其他手术适应症和禁忌证把握不到位、抢救不及时等。每一份鉴定的评价对象都是医院实施的医疗行为全过程,而非仅仅评价与感染有关的行为。因此,医方对自身诊疗行为的管理应当全面地看待,即使医方的抗感染诊疗行为只存在瑕疵,但如果其他方面存在过错且可能有参与度,那么医院依然需要在整体上承担相应的责任。

总结

术后感染性休克是严重的术后并发症,其病情发展迅速、容易造成多器官功能衰竭、致死率高,治疗复杂,早期识别和预防是避免损害结果的关键。

对医方而言,术后感染的管理应贯彻围术期全程。择期手术术前发现患者具有感染征象,无法排除急性感染的,应结合实际情况明确手术适应症与禁忌证,评估手术获益和风险,谨慎选择手术时机;术中操作应贯彻无菌原则,减少操作失误对组织的损伤,避免术后并发症;术后应重视感染症状的观察与感染指标的监测,根据实际情况预防性使用抗感染药物,发生感染后积极寻找病因,发生休克后积极抗休克治疗。另一方面,不可否认部分术后感染发生的不可避免性,部分案例的过错认定在学理上尚有探讨的余地,临床实践恐怕难以尽善尽美。尽管如此,医方在诊疗中仍应履行高度谨慎的注意义务,并将之如实、充分、规范地记录于病历文书中。

对于患方而言,患者受病痛之苦甚至因病离世值得惋惜与同情,但不可否认医疗救治本身即存在诸多风险要素,具有高度不确定性,不能要求医疗机构承担全部结果责任。正如广州市黄埔区人民法院(2019)粤0112民初11276号判决书所言:“(患者)身患重病,即便花费重金进行器官移植仍未能最终挽救其生命,其中悲恸可想而知,对此亦深表同情。不可否认医疗活动不同于一般的商品买卖或服务行业,是高度复杂且充满不确定性的,因此感性的好恶不能代替理性的分析。”当患者病情危重、死亡风险高时,医院愿意将其收治入院,并根据当下医疗水平为其实施手术,尽到积极的救治义务,即使不能称得上无可指摘,也不宜求全责备。愿医疗水平不断提高,医疗环境日益改善,医患双方在面对病痛时能够更加理性、平和地携手前行。

经过本期对术后感染性休克死亡的医疗损害责任纠纷案件的分析,相信大家对相关的医疗纠纷处理案件有了一定的了解,后续我们将继续推出不同类型的医疗纠纷案件处理分析,敬请关注!

*文献参考:【1】中国急诊感染性休克临床实践指南[J].中国急救医学,2016,36(03):193-206.

刘芳 律师

业务领域:医事大健康法律事务、刑事辩护、劳动争议、其他民商事案件及企业法律顾问

社会职务:✦广东诺臣律师事务所(广州十佳律师事务所)一级合伙人✦广东诺臣律师事务所医疗与法律事务部主任✦广东省律师协会医疗卫生与健康法律专业委员会委员✦广州市律师协会生物医药与健康业务专业委员会秘书长(获2020、2023年度广州市律师协会优秀专业委员会委员)✦广东省法学会医药食品法学研究会理事✦广州市越秀区人民法院特邀调解员✦广州国际商贸商事调解中心调解员✦广东省涉外律师新锐人才库入选者✦广州市优秀青年律师“凌云计划”第一批入选者✦广州市白云区法律援助处入库律师✦广州市越秀区黄花岗街道农本、执信社区法律顾问律师✦高级企业合规师✦中国人民财产保险股份有限公司入库律师✦白云区医调委和谐医患律师工作室负责人✦广州市白云区调解协会理事

获奖记录:

●2020、2023年度广州市律师协会优秀专业委员会委员

●2020年度广州市律师协会社会责任贡献奖

●2021年度广州市律师协会业务成果奖

●2021、2022年度广州市律师协会优秀公益律师

王采玲

2024级中山大学法学院法律硕士在读,本科就读于中山大学护理学院,持有卫生专业技术资格证。曾获2020-2021学年本科生国家奖学金、2021-2022学年中山大学优秀学生奖学金一等奖、2024年中山大学法学院研究生奖助金一等奖。2024年12月至2025年2月于广州知识产权法院实习。

声 明

以上文章仅代表作者个人观点,不保证一定正确,本公众号对所有原创、转载、分享的内容、陈述、观点判断均保持中立,推送文章仅供读者参考。发布的文章、图片等版权归作者享有,如需转载原创文章,或因部分转载作品、图片的作者来源标记有误或涉及侵权,请通过留言方式联系本公众号运营者。谢谢!

供 稿 | 医疗与健康法律事务部

撰 稿 | 刘芳、王采玲

编 辑 | 黄晓瑜

审 定 | 梁伟君