在民事诉讼实践中,上级法院作出的指定管辖裁定是否应依法送达当事人,长期处于法律规范的模糊地带,导致程序适用不一,严重影响当事人的程序性权利。本文重点梳理并构建了当事人一方可以主张的、以程序正义为核心的法律依据,包括知情权、参与权和寻求救济的权利,并为法律从业者提供了具体的、可操作的应对策略与制度完善建议,旨在弥合当前的制度缺口,确保当事人的程序主体地位,提升司法裁判的公信力。

1

指定管辖裁定送达义务的法律渊源辨析

指定管辖裁定送达与否的困境,其根源在于法律规范层面的模糊与冲突。

「送达」的一般原则

《中华人民共和国民事诉讼法》第七章对“送达”作出了系统性规定,其立法本意在于保障当事人知情权,并以此为基础激活其答辩、上诉、申请复议等一系列程序性权利。根据该法第一百五十七条,裁定属于法院的裁判文书,原则上应一体适用送达制度。

「通知」的特殊规定

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释〔2022〕11号)第四十一条规定:“上级人民法院指定管辖后,应当及时通知报送的人民法院和双方当事人。”此处使用的“通知”而非“送达”,成为实践中法院不履行正式送达义务的主要法律依据。

这种从“送达”到“通知”的规则降格,使得指定管辖这一对当事人诉讼利益有重大影响的司法行为,在程序保障上出现了“灰色地带”,其实质是混淆了司法裁判的外部效力与法院系统的内部管理属性。

下表比较了二者的区别:

比较项 | 送达 (Service) | 通知/告知 (Notification) |

法律性质 | 法定的程序性法律行为 | 信息传递行为,法律性质模糊 |

主要法律依据 | 《民事诉讼法》第七章第二节 | 《民诉法解释》第41条等,无系统性规定 |

形式要求 | 必须有送达回证,形式严格(直接、邮寄、电子、公告等) | 形式不一(口头、法院自制通知书、电话等),无法律统一要求 |

法律后果 | 启动上诉、复议、答辩等法定期间;产生确定法律效力(如调解书签收后生效) | 法律后果不明确,一般不直接产生程序法上的期间起算效力 |

文书载体 | 法定的裁判文书(判决书、裁定书、调解书等) | 多为法院自制的《通知书》,或仅为口头告知,不必然附带原文书 |

2

法理的交锋:对“不予送达”主流观点的辩驳

在主张权利之前,必须对实践中“不予送达”的理由进行法理上的解构。

对“内部管理行为论”的辩驳

此观点认为指定管辖旨在解决法院间的管辖争议,属于内部协调。但裁定的效力直接约束当事人,强制其在被指定的法院参加诉讼,深刻影响当事人诉讼成本、举证便利度乃至对司法公正的预期。根据《民事诉讼法》第十二条、第十三条所确立的辩论原则和处分原则,任何对当事人权利产生实质影响的司法行为,均应赋予其知情和表达意见的机会。将此行为矮化为“内部指令”,有悖于当事人在诉讼中的主体地位。

对“司法效率至上论”的辩驳

此观点担心送达会引发异议从而拖延诉讼,是对司法效率的片面理解和主观臆断。最高人民法院在多个场合强调,程序的公正价值是司法效率的内在要求。一个在程序起点即存在瑕疵的决定,即便推进迅速,也难以获得当事人的最终认可,反而可能引发后续的申诉、信访,造成更严重的司法资源浪费。

3

权利的构建:主张“应当送达”的法律论证体系

最高人民法院在《关于全面推进司法公开的若干意见》(法发〔2013〕13号)中明确强调,“司法公开是保障当事人知情权、参与权、表达权和监督权的重要途径,人民法院作出的涉及当事人实体或程序权利的裁判文书及决定,应当依法及时送达当事人”;同时,在《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法〔2019〕254号)关于“程序公正”的部分也指出,“人民法院审理案件应充分保障当事人的程序权利,任何影响当事人诉讼利益的司法行为,均需以合理方式让当事人知悉并提供异议机会”。

2025年5月29日,最高人民法院发布的法答网精选答问(第二十一批)中,就涉及指定管辖的其他案件时,明确回应,“应当准确适用指定管辖与回避制度,依法告知另一方当事人相关情况,充分保障当事人的知情权和申请回避的权利”。

上述司法文件精神可直接延伸适用于指定管辖裁定的送达场景,为“应当送达”提供了明确的司法导向,而这一结论的成立,可通过“权利基础—违法后果—价值支撑”的逻辑链条进一步展开论证,形成完整闭环。

以知情权为逻辑起点,夯实程序正当性根基

知情权是当事人所有程序性权利的基础。虽然我国《民事诉讼法》未将其明文规定为一项独立权利,但结合前述“司法公开”“程序参与”等司法精神,可以推导:指定管辖裁定涉及管辖法院的变更,直接关系当事人诉讼成本、举证便利度乃至对司法公正的预期,其裁定理由、作出依据、形成过程均属于与当事人重大利益相关的核心信息。当事人唯有通过接收一份完整的、载明理由的裁定书,才能清晰知晓管辖变更的具体情况——若不经送达,当事人连“管辖为何变更”都无从知晓,后续所有程序参与行为便失去了前提,程序正当性无从谈起。

以“剥夺辩论权”为违法后果,论证程序瑕疵的严重性

在知情权无法通过送达保障的前提下,当事人的程序性权利将进一步受损,甚至构成“剥夺辩论权”的法定情形。《民事诉讼法》第十三条明确规定当事人有权进行辩论,而《民诉法解释》第三百九十一条则将“违反法律规定送达起诉状副本或者上诉状副本,致使当事人无法行使辩论权利的”认定为“剥夺当事人辩论权利”。据此可以类比推论:不依法送达裁定,当事人既无法知悉裁定理由,也无法判断指定行为是否存在违法情形,更无法就管辖变更提出异议、陈述意见,本质上是剥夺了当事人在“管辖异议”这一关键程序环节的“程序性辩论权利”,与“未送达诉状副本致无法辩论”的违法性质一致,属于严重的程序瑕疵。

以司法公开为价值导向,强化“应当送达”的正当性

从司法公开的价值层面审视,送达指定管辖裁定也是法院践行程序公正、维护司法公信力的必然要求。《民事诉讼法》第十三条还规定了民事诉讼应当遵循诚实信用原则,而一份不予送达、理由不明的指定管辖裁定,极易让当事人产生“暗箱操作”“地方保护”的合理怀疑,既违背诚实信用原则,也与司法公开的核心要求相悖。反之,法院主动将载明理由的裁定依法送达当事人,不仅是对“司法过程公开透明”的直接践行,更能通过清晰说理消除当事人的疑虑,让当事人感受到程序的公正性——这种“看得见的公正”,正是司法公信力的重要来源,也是推动当事人认可裁判结果、减少后续申诉信访的关键。

4

律师实务指引:从理论到行动的策略

提交内容详实的书面申请

在获知管辖变更后,应立即向作出裁定的上级法院及原审法院,提交《关于请求依法送达〈指定管辖裁定书〉的申请》。申请书中应避免空泛的抱怨,而应系统性地援引上述法律规定与法理依据的论证结构,将论证过程清晰呈现。

向新受理法院进行程序性备案

向被指定管辖的新法院提交书面《声明》,明确指出己方未收到具有法律效力的指定管辖裁定书,对管辖权的确定程序保留异议,并请求法庭将此声明记录在案或附卷。此举旨在为后续可能的上诉或再审程序,预设程序违法的抗辩理由。

积极寻求检察监督

根据《民事诉讼法》第二百一十四条,若法院的程序性违法行为可能影响公正审判,当事人有权向人民检察院申请检察建议或者抗诉。在申请送达被明确拒绝后,向同级人民检察院民事行政检察部门提请监督,是一条值得尝试的救济途径。

5

面向未来的制度完善建议

为从根本上解决前文所述‘送达规范模糊’‘权利救济空转’‘违法无追责’的困境,需从制度层面构建完整体系。

1. 立法层面:明确送达义务。

最直接的方案是修改《民诉法解释》第四十一条,将“报送的人民法院应当及时通知当事人”修改为:“上级人民法院作出指定管辖的裁定后,应当在十日内将裁定书送达双方当事人,并书面通知相关下级人民法院。”这一修改明确了送达义务、送达主体和送达时限,能彻底终结实践乱象。

2. 救济层面:建立“一级复议”机制

为平衡权利保障与诉讼效率,可建立一种“一级复议”机制。即当事人收到裁定书后,可在法定期限内(如十日)向作出裁定的同一上级法院申请复议一次。复议原则上进行书面审查,且不停止裁定执行,复议决定为最终决定。这既给予了当事人救济渠道,又避免了程序在不同层级间反复流转。

3. 保障层面:衔接程序性制裁

为确保新规得到遵守,必须明确违反送达义务的法律后果。可将“未依法送达指定管辖裁定”界定为一种严重的程序违法行为。当事人有权以此作为上诉或申请再审的理由。最高人民法院已有司法解释明确,违反规定送达诉状副本导致当事人无法行使辩论权的,属于剥夺辩论权利的情形。同理,不送达指定管辖裁定,亦应视为对当事人程序权利的严重侵犯,并赋予其相应的程序性制裁后果。

结 语

指定管辖裁定的送达问题,是检验我国民事诉讼程序文明程度的一块试金石。它背后是效率与公正、权力与权利的博弈。当前法律规范的模糊,根植于一种将法院管理权置于当事人程序权利之上的传统职权主义思维。

送达一份裁定,传递的远不止是信息。它传递的是对当事人程序主体地位的尊重,是对司法过程公开透明的承诺。我们呼吁立法与司法机关正视这一程序盲点,通过明确的制度构建,让每一份影响当事人权利的裁定,都能在阳光下作出,并被有效地送达。这不仅是回应个案当事人的程序诉求,更是为了夯实整个司法制度的公信力基石。

参考文献

1.民事诉讼应该从职权主义向当事人主义转变,余庆斌,作者单位:武汉大学法学院

2.如何把握《规则》关于指定管辖的规定?注重指定管辖的情形、范围、条件、程序和后续工作,

https://zgjjjc.ccdi.gov.cn/bqml/bqxx/201903/t20190317_190659.html

3.略论职权主义与当事人主义审判模式之比较-法信-懂法,更懂法律人,

http://www.faxin.cn/lib/flwx/FlqkContent.aspx?gid=F101694

4.论知情权-中国法学网,

http://iolaw.cssn.cn/zzwx/201905/P020190522368829951618.pdf

5.重视“常识常理常情”追求司法公正-中华人民共和国最高人民检察院,

https://www.spp.gov.cn/llyj/201606/t20160608_119608.shtml

6.宋华锋:程序性违法的制裁与救济机制研究

https://www.deheng.com/dhgc/flgc/17240.html

梁钱顺 律师

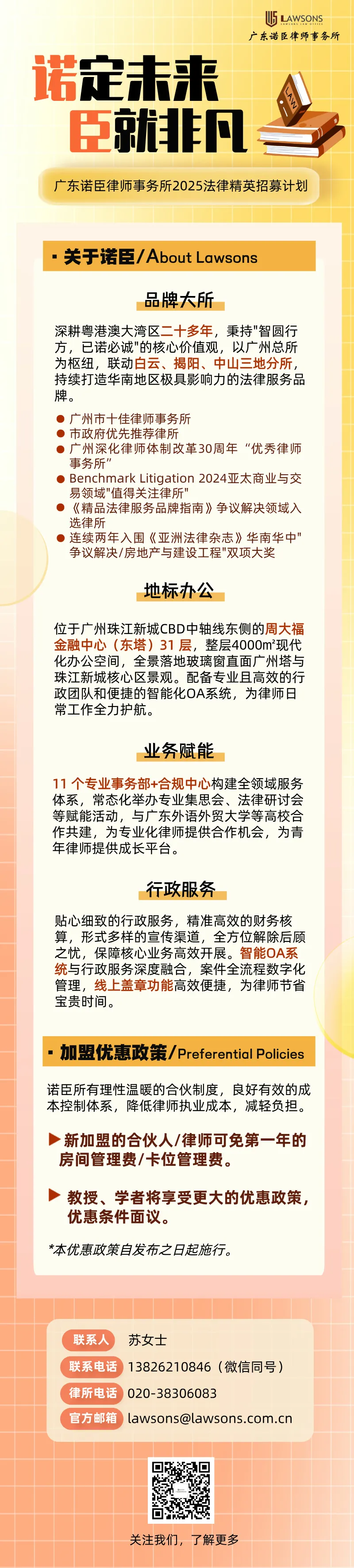

梁钱顺律师是广东诺臣律师事务所的合伙人,拥有二十余年在公司法务、公司治理、知识产权及涉外法律领域的工作背景和从业经验,长期致力于为企业提供贯穿其管理与运营全过程的综合性法律支持。

法律服务覆盖了企业运营的多个核心环节,包括但不限于:

·公司治理与股权架构: 股权设计、股权纠纷解决、公司资产重组与并购。

·知识产权: 知识产权布局、维权诉讼及非诉解决方案。

·运营合规与风险管理: 企业内控体系建设、刑事合规审查、人力资源管理、商业合同审查与谈判。

·投融资与尽职调查: 为企业的融资活动提供法律支持和审慎性调查。

·争议解决: 精通处理各类经济合同纠纷和涉外仲裁案件。

梁钱顺律师成功办理了大量疑难复杂的法律事务,擅长集中优势资源,为客户的重大、紧急法律问题提供精准高效的应急处理方案。

声 明

以上文章仅代表作者个人观点,不保证一定正确,本公众号对所有原创、转载、分享的内容、陈述、观点判断均保持中立,推送文章仅供读者参考。发布的文章、图片等版权归作者享有,如需转载原创文章,或因部分转载作品、图片的作者来源标记有误或涉及侵权,请通过留言方式联系本公众号运营者。谢谢!

供 稿 | 梁钱顺

编 辑 | 黄晓瑜

审 定 | 曾祥敏